美中貿易代表團在日內瓦發表共同聲明之後,兩大強權的關稅戰得到90天的喘息機會,雖然3個月後的局勢還難預料,但是至少兩國之間的火藥味已經降低不少。不過,自川普第一任美中貿易戰開打以來,歷經民主黨拜登總統,以及川普回鍋,美國將中國視為最主要戰略對手的格局,不會在可預見的未來有重大的改變,所以對於台灣經濟的全球布局來說,無論是作為市場或是生產基地,中國都仍然是一個風險極高的地方。

第一任的川普政府創造了一個新名詞「印太地區」,將印度洋至太平洋周邊的國家,從印度到東南亞,到菲律賓、台灣、日本、韓國這些所謂的第一島鏈,視為重點經營的戰略夥伴,以圍堵紅色中國侵略擴張的野心。這個時期,蔡英文政府開啟了新南向政策,分散台灣的經濟風險,與美方的印太戰略分進合擊。新南向政策八年,有其成就,也有其侷限。蔡政府時代八年,在大環境與政策的催化下,台商大舉撤出中國,前進東南亞,使台灣大幅降低對中國的經濟依存度。小英卸任前,2023年台灣對中國的貿易量只佔台灣對外貿易總額的28.57%,創下十年以來的新低。但是,對東南亞投資的增加,並沒有使台灣在政治層面上獲益,東協國家普遍對中國壓力有所忌憚,台灣和東南亞各國的雙邊外交關係,並沒有在過去八年看到明顯的突破。

現在川普回鍋再度擔任美國總統,一上任便向全世界揮舞關稅大刀,台灣更是數度被點名,成為全球關注的焦點。民進黨的賴清德政府為回應川普的要求,宣示擴大對美投資,其中尤以台積電宣布增加對美投資1000億美元,最為引人矚目。於是,以北美為前進目標的新東向政策的號角再度響起,台積電為首的電子產業艦隊,將大舉跨越太平洋,為台灣產業的布局,開啟全新的篇章。美國,不再只是台灣商品的終端市場,台美之間更將緊密結盟,成為經濟的同盟,並肩開發全球的市場。

事實上,新東向的芻議約在2021年就已經開始醞釀,時任崇越董事長的現任經濟部長郭智輝,也是當時此一經濟戰略的重要推手之一。台灣需要展開新東向的布局,是新南向之後更前瞻的思維,因為就經濟結構而言,台灣已經脫胎換骨,不再是過去那個靠廉價品搶占市場的國家,而是世界舉足輕重的AI強權,不能繼續停滯在協助台商尋找廉價生產基地的層次上,而是必須建立與美國市場的產業鏈結與分工,蛻變成世界級的工業強權。目前,台積電在先進製程晶片的全球市佔率高達九成以上,尤其是4奈米以下的技術,更是「一個人的武林」,而台灣除了幾近壟斷高端晶片的生產之外,還擁有全球最完整的人工智慧產業鏈。在AI革命啟動之後,台灣已經儼然成為世界的AI工廠,可是台灣畢竟只有3萬6千平方公里,2千3百萬人口,無論土地、能源、勞動力都有其侷限,無法完全負擔這樣的角色,所以新東向也是台灣不得不然的選擇。台灣必須要在掌握尖端技術的前提下進行全球布局,本土的生產資源得以做最有效率的使用,我們的優勢才能夠可長可久,而美國是全世界最重要的AI市場,因此儘管在美國生產的成本比較高,但是生產者有接近市場的必要,也必須顧及客戶的需求與感受,所以台積電及相關的上下游廠商赴美設廠,既是企業分散風險的經營所需,也符合國家延伸國力的戰略布局。

然而,台灣的經濟並不是只有高科技產業,仍然有許多需要廣大的土地和充沛勞動力的產業,需要政府的協助,把觸角伸向海外。或是即便如半導體相關的科技產業,也需要將部分相對成熟的中階產品分散出去,降低生產的成本,增強產品的競爭力。在台灣成本太高,中國風險太大的情況下,東南亞仍然是我們可以重點著力的區域,政府在新東向的導航方針指引之下,也不宜偏廢了新南向的重要性。北向的日本,新東向的北美市場,再加上新南向的東協諸國,可以形成台灣經濟戰略布局的鼎之三足,幫助台灣持續壯大,並降低對中國生產基地與消費市場的依賴。

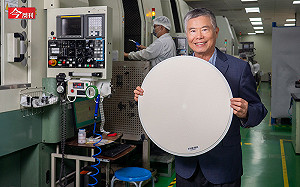

過去,台商普遍將東南亞視為生產基地,主要看中的是其低廉又豐沛的土地和勞動力,可以降低生產成本,提升企業的競爭力。東南亞諸國這樣的特質,至今依然存在,他們是台灣分散勞動密集產業的重點區域。不過,東南亞國家這幾年受惠於中美貿易戰,外企與台商在撤離中國之後,許多轉進東南亞諸國,這使他們的經濟高速成長,工業水平也快速提升,因此對台灣經濟所能提供的價值已經更加多樣。除了繼續供應較低成本的生產資源之外,東協本身也已成為一個不可忽視的消費市場,台灣去年對東協的出口年增60.2%,台灣對馬來西亞的出口更大增2.2倍,使馬國躍升為台灣第三大出口國。東協諸國人均所得持續成長,又擁有龐大的人口紅利,像印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南,近年來被稱為亞洲五小虎,經濟活力暢旺所帶來的技術提升,使她們在協助台灣科技產業的分工上,能夠扮演更高端的角色。

舉例來說,馬來西亞近年來大力發展半導體園區,其中尤以檳城最為成功,已經是一個國際半導體產業的重鎮,在全球半導體封裝測試的市場佔有率高達13%,吸引數十家國際大廠進駐,包括美商英特爾、美光、德商英飛凌、日商瑞薩,以及台廠台光電子、穎葳等紛紛設廠插旗,馬國的科技產業實力,已足以成為台灣半導體業的夥伴。馬來西亞曾受英國殖民統治,又有眾多說華語的華人移民,英語和華語都很普及,同時擁有素質很高的勞動力,基礎建設相對完善,是很適合台灣人的投資環境。

此外,東南亞國家還可以紓解台灣服務業勞動力不足的壓力。以長照產業為例,台灣的人口老化,對長照的需求愈來愈大,可是護理或照護人力卻面臨嚴重的人才荒,長此以往,必然發生嚴重供需失衡的現象。而且在台灣,長照的開銷對於經濟不是特別寬裕的退休族來說,是一筆可觀的負擔,同時聘僱外籍照護人員還要受限於巴氏量表,相當麻煩。但是我們有一個鄰國菲律賓,首都馬尼拉距離台灣僅約一、兩個小時的航程,又有門檻很低的退休簽證制度,鼓勵退休族移居。菲律賓有非常豐沛的醫護人力,而且工資大約只有台灣的四分之一,房產價格大約只有台灣的五分之一,如果能夠透過兩國政府的協商,建立醫療與保險制度的合作平台,鼓勵台灣醫療產業前往投資,或許能對紓解台灣長照量能不足的問題有所助益。

此刻發展新南向政策,比起過去八、九年有更好的機遇,因為中國在歷經中美貿易戰之後,經濟搖搖欲墜,一帶一路弊端頻傳,在南海地區又屢生事端,國家形象和影響力早已大不如前。最近在東南亞發生的幾個事件,都反映出這樣的發展趨勢:其一,是習近平為了抗衡川普的關稅壓力而訪問越南,希望聯越抗美,但是習前腳剛走,越南總理范明政就立刻公開宣示,越南與美國具有特殊的紐帶關係,公然打臉習近平,完全不留情面;其二,中國的國企中鐵十局的泰國負責人遭到泰國警方的收押,因為中鐵所興建的泰國審計大樓,也是中國一帶一路戰略在泰國的指標建設,在緬甸大地震中成為泰國唯一倒塌的大樓建築物;其三,是菲律賓的小馬可仕政府最近大幅放寬了與台灣政府官方接觸的限制。這些跡象代表著,台灣如果能夠持續重視新南向政策,除了經濟疆域的拓展之外,或許在外交的場域中,也能有所斬獲。

台灣想要建立經濟的日不落國,新東向是必須要走的前進方向,但是台灣南方的國家,可以為台灣東向的進程中,提供更多的養分。