近來,全球半導體產業掀起一波「 2nm(奈米)競賽」熱潮,台積電率先開放 2nm 晶片預訂,並宣布即將進入量產階段,同時,Intel、Rapidus、三星等半導體巨頭也不甘示弱,相繼更新 2nm 製程的最新進展。

台積電近日宣布,2nm 晶圓自4月1日起接受預訂,市場反應熱烈。據《DigiTimes》報導,多家客戶已排隊等待首批晶圓,即便單片價格高達 3 萬美元(約台幣 99.3萬元),仍爭相搶購。

據《騰訊新聞》指出,台積電目前已在新竹寶山廠完成約 5,000 片的風險試產,良率達 60% 以上,並計劃於今( 2025 )年下半年正式進入量產。屆時,新竹寶山廠(Fab 20)與高雄晶圓廠(Fab 22)將同步投產,初期月產能預計突破 5 萬片。

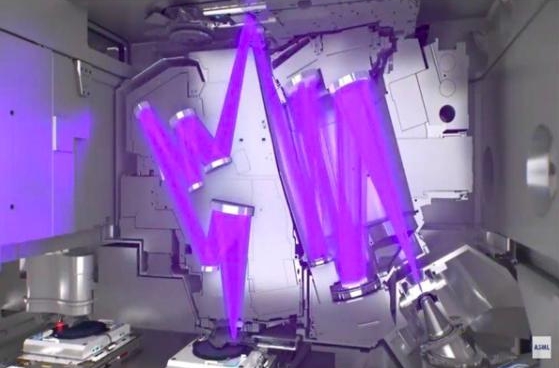

為支援 2nm 製程,台積電積極採購 ASML 的EUV(極紫外光刻機),2024 年已訂購 30 台,2025 年再增購 35 台,其中包含最新的 High-NA EUV 設備。業界預測,到 2026 年,台積電的 2nm 月產能將提升至 12 萬至 13 萬片,大幅領先競爭對手。

台積電 2nm 的主要客戶包括蘋果、AMD、Intel、博通等。其中,蘋果被傳已預訂首批 2nm 產能,並將用於 A20 處理器,該晶片預計搭載於2026 年發表的 iPhone 18 系列,不過,台積電與蘋果均未對此發表正式評論。

Intel 近日則在「Intel Vision 2025」大會上宣布,其 18A 製程(相當於 1.8nm)已進入風險試產階段,這意味著 Intel 正穩步推進先進製程技術,以挑戰台積電的市場領先地位。

去年 Intel 宣布將 20A 製程轉向外部代工,並將資源集中至 18A,主因是:

1. 財務壓力:2023 年Intel 業績低迷,削減 100 億美元資本支出,取消 20A 可節省成本。

2. 18A 良率領先 : 18A的缺陷密度(def/cm²)已降至 0.40 以下,技術進展優於預期。

根據規劃,Intel 將在今年下半年擴大 18A 產量,並將其應用於下一代筆電處理器 Panther Lake(酷睿 Ultra 300 系列),此產品極可能成為Intel 18A 的首款商用晶片。

日本半導體 Rapidus 在政府資金支持下,也加入2nm 競爭行列。4月1日,Rapidus 宣布,將於本月內啟動 2nm 中試線,正式啟用 EUV 設備,並計劃在 2027 財年前完成量產。此外,Rapidus 將開發先進封裝技術,以加強其競爭力。

三星方面,傳聞指出 Galaxy S26 系列將全面採用自家研發的 2nm Exynos 晶片,並放棄高通驍龍方案。三星的 2nm 製程(SF2)原預計今年5月開始量產,但業界對其技術表現仍存疑,部分原因在於三星 1.4nm 計劃已被擱置,引發市場對其先進製程進度的擔憂。

根據 TechInsights 與 SemiWiki 的分析,台積電N2(2nm)與Intel 18A各有優勢:

• 晶體管密度:台積電 N2 達 313 MTr/mm²,領先Intel 18A 的 238 MTr/mm²。

• 性能:Intel 18A 預計在效能上領先 N2,尤其是採用了 PowerVia 背面供電與 RibbonFET 環繞柵極(GAA)技術。

• 能耗表現:台積電 N2 預計將比 Intel 18A 與三星 SF2 功耗更低。

值得注意的是,Intel 專注於高效能處理器,因此 18A 的高效能設計可能導致其晶體管密度相對較低。最終,誰能在市場上勝出,還需看實際產品表現與客戶採用情況。

雖然 2nm 仍在量產初期,但台積電已未雨綢繆,提前布局 1.4nm(N1.4)。新竹寶山 P2 工廠已開始內部準備,並有望於 2027 年開始風險試產,2028 年量產。

與此同時,Intel、三星等競爭對手也在規劃更先進製程,然而技術與成本挑戰仍是主要障礙。例如,三星近期宣布暫緩 1.4nm 計劃,Intel則尚未公布明確的 1.4nm 時間表。

台積電2奈米良率達60%,三星僅20-30%。而所有主要營業部門首次同時出現市占率下降的情況。三星電子會長李在鎔警告高層:公司失去優勢,應重策略轉型並優先長期投資。 圖:翻攝自三星官方網站